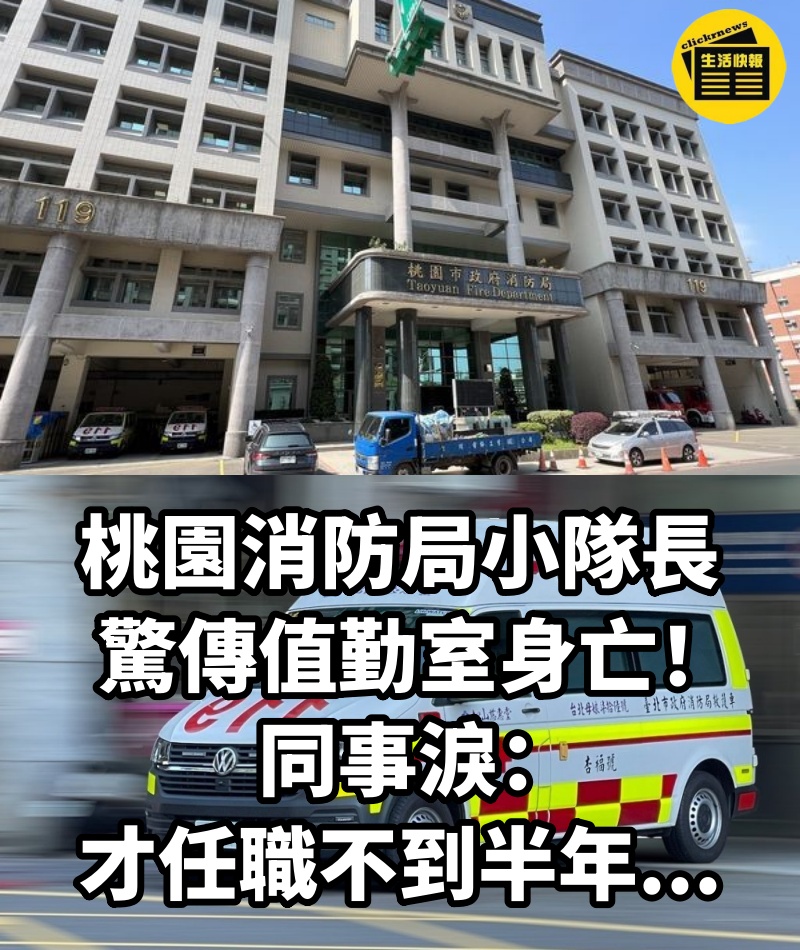

桃園消防局小隊長「驚傳值勤室身亡」!同事淚:才任職不到半年...

根據《ETtoday新聞雲》報導,桃園市消防局指揮中心一名51歲許姓小隊長,在執勤時突然昏倒,雖經緊急送醫搶救,仍不幸離世。這突如其來的噩耗,讓消防局上下同仁無不感到震驚與不捨。

圖片來源:《ETtoday》、《民視新聞網》、《中時新聞網》

Advertisements

事發於18日晚間10時許,當時許小隊長正在值勤室執行勤務。據同事透露,事發前他還與同仁有說有笑,沒想到突然間就倒臥在座位旁。由於許小隊長有高血壓病史,加上近日感冒就醫,醫師建議需要進一步檢查,但還沒等到回診時間,就發生這突如其來的意外。

許小隊長工作態度認真負責,深受同事敬重。事發後,桃園市長張善政與消防局長龔永信立即指示協助家屬處理後事,並致贈慰問金表達關懷之意。家屬對這突發事件雖然悲痛,但表示對死因並無疑慮。對此,不少網友都不捨:「怎麼救人的人卻走了?」、「他才51歲啊,真的太可惜了!」、「願他在天堂安息,謝謝他為市民的付出。」、「還在工作崗位上就這樣離開,太令人不捨了。」、「生命真的很脆弱,願他一路好走。」

願家屬節哀...

我國癌症高發生率,都是魚肉惹的禍?研究發現:真正致癌的是這3種魚

近年來,隨著癌症發生率的攀升,關於癌症成因的各種說法層出不窮。

其中一個引人注目的觀點認為,我國癌症高發生率與頻繁食用魚肉有關。

那麼,事實真的是如此嗎?

魚肉一直被譽為優質蛋白質的重要來源,富含omega-3脂肪酸、維生素D和多種礦物質。

營養師普遍建議,每週至少食用兩次魚類可以降低心血管疾病風險,並改善認知功能。

然而,布朗大學公共衛生學院發表在《癌症病因與控制》雜誌上的一項大規模研究引起了廣泛關注。

研究團隊分析了近50萬名受試者的飲食習慣和健康狀況,吃的魚類越多,惡性黑色素瘤的發生風險越高。

特別是鮪魚和非油炸魚的攝取增加,與惡性黑色素瘤和原位黑色素瘤的風險增加有關。

這項研究結果一經公佈,立即在社群媒體上引發熱議。

事實上,造成這現象的原因可能與海洋污染有關 。研究中的受試者主要食用海魚,而海洋中的重金屬污染問題日益嚴重。

砷、汞、鉛、鎘等重金屬,以及農藥殘留、石油污染物等都可能增加癌症風險。值得慶幸的是,我國目前的海洋生態環境狀況相對穩定,所生產的魚類仍是可以放心食用的。

那麼,是不是所有的魚都可以無憂無慮地享用呢?

首當其衝的是生魚片,尤其是淡水魚製作的生魚片。 食用未經充分加熱的魚肉極易感染寄生蟲,如華支睾吸蟲。

這種寄生蟲可在人體內存活長達30年,不斷侵蝕肝臟,引發膽囊炎、肝硬化,甚至膽管癌。國際癌症研究機構已將其列為一類致癌物。

其次是中式鹹魚,這種傳統美食也被列入了致癌物清單。

鹹魚之所以成為潛在的健康威脅,主要是因為傳統醃製方法往往使用大量食鹽,而食鹽中的亞硝酸鹽在特定條件下可以與蛋白質分解產物結合,形成具有致癌性的N-亞硝基化合物。

這些化合物不僅可能增加鼻咽癌的風險,也與胃癌、食道癌等消化道腫瘤的發生有關。

特別是在我國南方地區,長期食用鹹魚已被證實是鼻咽癌高發生率的重要原因之一。然而,需要注意的是,並非所有醃製魚都具有同等風險。